【编者按】习总书记说,历史是最好的教科书。历史是最好的老师。学习党史、国史,是坚持和发展中国特色社会主义、把党和国家各项事业继续推向前进的必修课。在八婺大地上,革命先辈为了革命事业英勇奋斗,为我们留下了丰厚的党史资源和宝贵的精神财富。他们的事迹,可歌可泣;他们的精神,永远激励着我们奋勇向前。

我们与中共金华市委党史研究室一起,为你打造一份权威的金华党史读本。每周一晚上推出,以供夜学的你。

2015年,为纪念《共产党宣言》中文全译本出版95周年,义乌市委党史研究室历时半年,先后走访了上海中共“一大”纪念馆、上海鲁迅纪念馆、上海市图书馆、上海市档案馆、中国国家图书馆、中国国家博物馆、北京市文物局、温州市图书馆、上虞市档案馆、延安革命纪念馆、山东东营市广饶县“宣言楼”,对珍藏于全国6地11家单位的现存11本《共产党宣言》中文全译本首版(1920年8月版)进行实地寻访,初步确认,据目前资料显示国家各相关单位收藏的《共产党宣言》中文全译本首版仅存11本,纠正了以往藏本数量的谬误。

这是全国首次对现存《共产党宣言》中文全译本首版的系统性寻访研究,挖掘了大量鲜为人知的历史轶事,取得了丰硕的研究成果。

陈望道首译《共产党宣言》

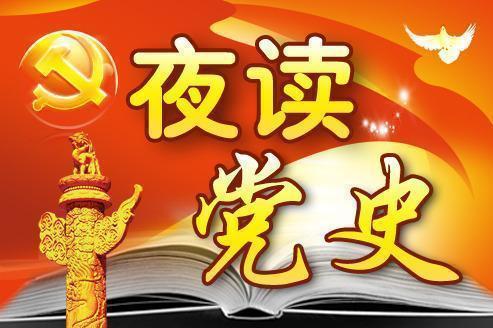

1975年1月22日,一位耄耋老者冒雪来到北京图书馆(今国家图书馆)。副馆长鲍正鹄闻讯出门迎接,“外面这么大的雪,您还亲自过来,我们怎么敢当啊!”见到自己昔日的学生,老者笑答:“你来看我不容易,还是我来吧。”老者此行的主要目的是来协助北图鉴定馆藏《共产党宣言》中译本的版本问题。老者指着其中一本封面印有红底马克思肖像的说:“这个红的是初印的,那个蓝的是后印的。”

闻听此言,鲍正鹄高兴极了,“由于版权页缺失,我们以前错将蓝色的再版本作为初版本,这下可好了。”说着,他把首版《共产党宣言》递到老者面前,请他题字留念。老人见状有些诧异,“这是马恩的著作,我题字不合适。”鲍正鹄恳切地说:“这本书是您翻译的,上面还印着您的名字,您就签个名吧。”老者最后在二版译本的内页上工整地写下自己的名字:陈望道。

国家图书馆珍藏的1920年8月版《共产党宣言》中文全译本

中共一大会址纪念馆珍藏的1920年8月版《共产党宣言》中文全译本

中共一大会址纪念馆鉴定现场

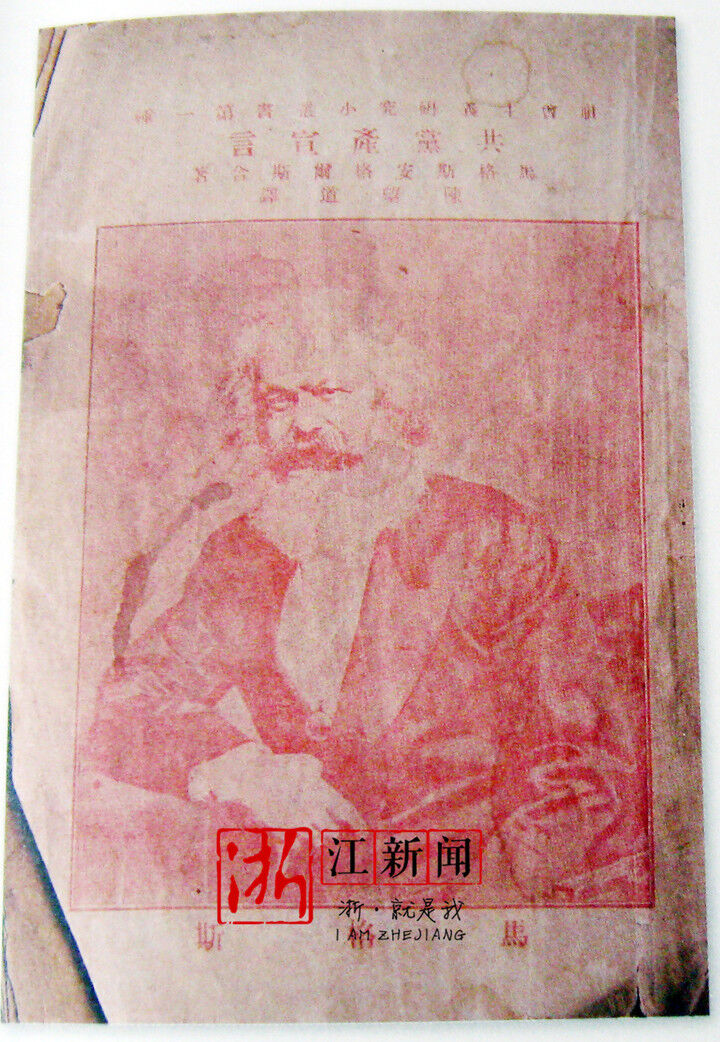

能堪此大任者,“非杭州陈望道莫属”

1920年2月初,陈望道接到《民国日报》社经理兼副刊《觉悟》主编邵力子的来信。邵力子在信里称戴季陶约请陈为《星期评论》周刊翻译《共产党宣言》。

五四前后,《每周评论》《国民》等进步期刊均对《共产党宣言》进行过零星片断式地摘译,但欠缺《共产党宣言》的通篇译文。于是,将《共产党宣言》全本译成中文非常迫切。戴季陶曾带回一本由幸德秋水、堺利彦合译的日文版《共产党宣言》。他原欲据此将《共产党宣言》译成中文,却因其翻译难度颇高作罢,“不如邀人翻译,并在《星期评论》上连载。”当戴将自己的想法告诉好友邵力子后,邵力子称堪此大任者:“非杭州陈望道莫属。”不多时,上海方面向陈望道提供了戴季陶自购的那本日文版《共产党宣言》,作为翻译底本。

青年时期的陈望道

信仰的味道

译书需要一个清静的环境,陈望道回到了家乡义乌分水塘村。陈家新居建成后,距离新居五六十米开外的陈家老宅就成了一间堆放柴禾的柴屋。陈望道选择在柴屋里“安营扎寨”,柴屋里既没桌子、又无床,陈望道干脆把一块铺板架在两条长板凳上,工作时,把一应所需摊在板面上;累了就往板上一躺,权作卧榻。陈望道对于《共产党宣言》的翻译工作是如此专注,就连一日三餐和茶水都是由母亲张翠姐送入柴屋。一日,母亲特地包了几个糯米粽子,外加上一碟红糖,送去给儿子吃。“粽子是刚出锅的,蘸蘸红糖,赶快趁热吃。”陈母搁下吃食,反复叮嘱道。陈望道“嗯”了一声,却还在低头写字。为了不打扰儿子,陈母便转身离去了。不过,为娘的仍旧放心不下,她在屋外站了片刻,并关切地问儿子,是否还要添些红糖。“够了,够甜了”,陈望道的答复很利落。后来,待到陈母进屋收拾碗碟,见到儿子嘴唇周围乌黑一片,先是一愣,然后不由得“噗嗤”笑出声来。原来,陈望道太过专心,竟错把墨汁当红糖蘸。

陈望道“费了平时译书的五倍功夫”,终于完成了《共产党宣言》的翻译。

“对中国做了一件好事”

1920年6月6日,《星期评论》突然宣布停刊,如此一来书稿就无缘问世了,这让陈望道心急如焚。他将译稿交给了俞秀松,请俞转送至陈独秀处。是时,俄共(布)远东局符拉迪沃斯托克(海参崴)分局委派的全权代表维经斯基(在华期间化名吴廷康)正在上海,与陈独秀等商讨创建中国共产党的事宜,其中一项重要任务就是设立一家印刷所,开展马克思主义的宣传工作。当维经斯基得知《共产党宣言》中文版的出版遭遇挫折时,马上从带来的活动经费中拿出2000元给了陈独秀。

是年8月,几经磨砺的《共产党宣言》中文全译本终于付梓,共计印行1000册。全译本比现今的小32开还略小,显得玲珑精致,封面印着红底的马克思半身坐像,画像上方印有“社会主义研究小丛书第一种”、“马格斯、安格尔斯合著,陈望道译”等字样。翻开小册子,内页是用5号铅字竖版直排,无扉页及序言,亦不设目录,风格简洁。稍有缺憾的是,书名被错印成《共党产宣言》,文中也有20余处讹字。

《共产党宣言》中文全译本推出后,迅速在先进知识分子群体中掀起一股购买与阅读热潮,很快便告售罄。9月,在勘误之后,《共产党宣言》中文全译本印行了第二版,封面的马克思坐像底色改为蓝色。与首版相仿,第二版同样热销。

陈望道第一时间将自己的译著赠给鲁迅和他的胞弟周作人,以求指正。鲁迅在收到书的当天就仔细阅读了一遍,他对这位小同乡的作为赞赏有加,“望道在杭州大闹了一阵之后,这次埋头苦干,把这本书译出来,对中国做了一件好事。”

“我们都是你教育出来的”

陈望道翻译的《共产党宣言》在当时的革命青年和知识分子当中产生强烈反响,一大批具有激进民主主义思想的仁人志士在它的熏陶下,成为信仰马克思主义的革命者。至1926年5月,该书已相继印行17版,其再版的速度远超同时代的任何一本图书,受欢迎的程度可见一斑。

当年,毛泽东就是《共产党宣言》中文首译本众多拥趸中的一员。1936年7月,他对来延安采访的美国记者埃德加·斯诺坦露了自己思想成长的心路历程,“有三本书特别深地铭刻在我的心中,建立起我对马克思主义的信仰。我一旦接受了马克思主义是对历史的正确解释以后,我对马克思主义的信仰就没有动摇过。”排在这三本书之榜首的即是陈望道翻译的《共产党宣言》。

1941年9月13日,毛泽东在向中央妇委和中共中央西北局联合组成的妇女生活调查团发表讲话时,再度谈及“记得我在1920年,第一次看了考茨基著的《阶级斗争》、陈望道翻译的《共产党宣言》和一个英国人作的《社会主义史》,我才知道人类自有史以来就有阶级斗争,阶级斗争是社会发展的原动力,初步地得到认识问题的方法论。”

1956年元旦,毛泽东在上海接见陈望道(右1)

1961年5月1日,毛泽东与陈望道(前排右3)等社会著名人士出席上海各界庆五一座谈会

《共产党宣言》中文首译本教育和鼓舞激励过的革命者何止成千上万。在1949年7月召开的中华全国文学艺术工作者代表大会上,时任中央军委副主席的周恩来遇见前来与会的陈望道时,紧紧握住他的手,当着在场代表们的面,笑呵呵地说:“陈望道先生,我们都是你教育出来的!”(部分文字资料摘编自《解放日报》)

山东省东营市广饶县博物馆的《共产党宣言》展厅